飛行機がなぜ旋回することができるのかご存知でしょうか?

ジェット噴射の向きを変える?

これは違いそうですね。

じゃあ機首を曲がりたい方に向ける?

多くの人はこう考えるかもしれません。

しかし、これも間違いなのです。

実を言うと、結構意外な理屈で旋回してたりするんですね。

理解するためにはちょっとした高校物理の知識が必要ですが、それほど難しいものではありません。

今回は飛行機が旋回する理由について解説します。

飛行機が旋回できる理由は飛行機を傾けているから

実は飛行機が旋回できる理由は飛行機を斜めに傾けているから、それだけなんです。

飛行機が斜めに傾くことを専門的には”バンクする”と言います。

このようにバンクさせる操作こそが、飛行機が旋回する物理的な働きを生み出すのです。

詳しく見ていきましょう。

旋回とは円運動

物体が曲がるとは、物理学的な用語で言うと「円運動」と言います。

文字通り円形を描く運動ですね。

ではこの円運動、どういう条件がそろった時にこのような挙動をするのかご存知でしょうか?

高校物理を習ったことがある人であれば覚えているかもしれませんが、円運動は

進行方向に向かって直角方向の力が働く時に起こる

のです。

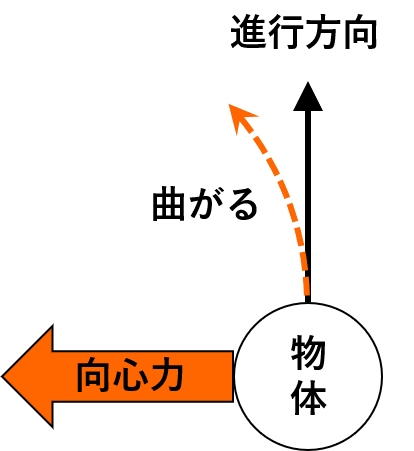

下図はそのイメージを示しています。

円運動と向心力

円運動と向心力

円運動をする時に物体の進行方向に向かって直角に働く力を「向心力」と言います。

実はこれは人間が走る時も同じです。

例えば、リレーのトラックに沿ってカーブを走る時をイメージしてください。

カーブを曲がる時、体が外に流れようとするのに対しカーブの内側に蹴りだすように足裏に力を入れませんか?

これも同じく「向心力」を足の蹴る力で生み出しているのです。

そしてこの向心力ですが、きれいな円運動を続けるにはもう一つ条件があります。

それは

進行方向が変わっても持続的に直角方向の力が働くこと

です。

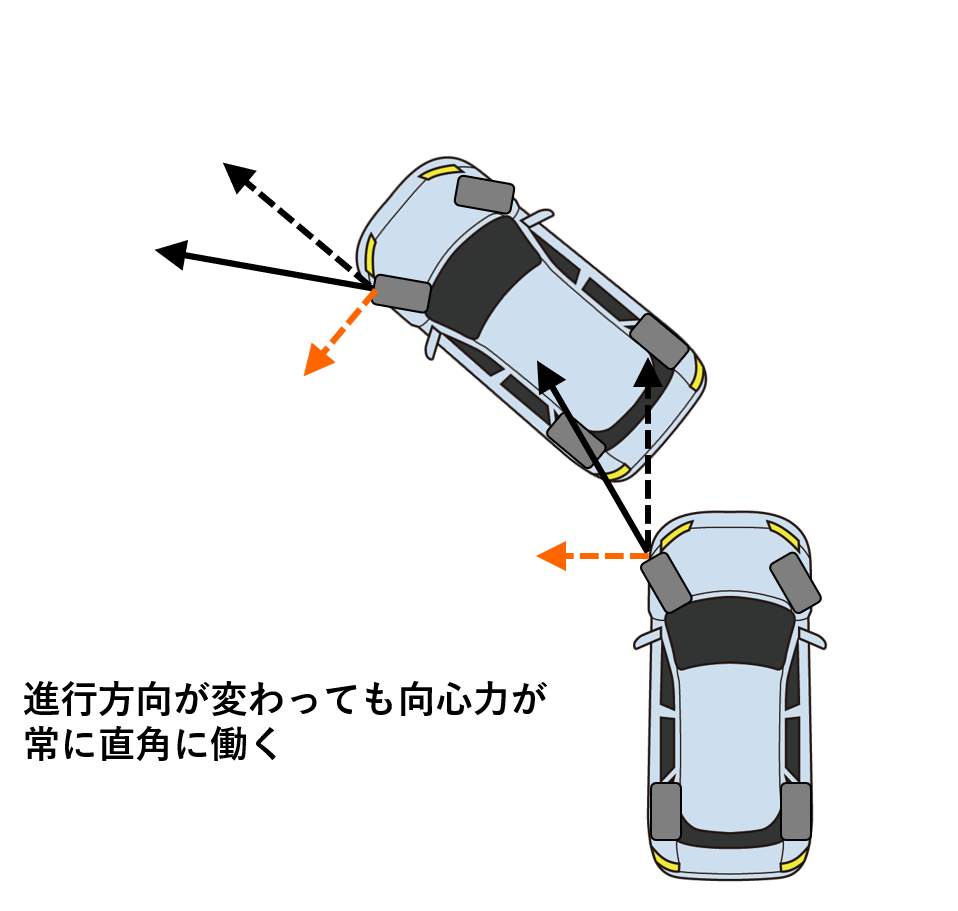

ある場面で進行方向に対して直角に力が働いていても、いざ円運動が始まって向きが変わった時に直角方向の力でなくなってしまったら、物体は円運動を持続することができません。

きれいに曲がる=旋回するということは、進行方向の向きが変わっても常に直角に働く力を何らかの形で発生させる必要があるのです。

自動車が曲がる時はどうしてる?

持続的に進行方向に対して直角の向心力が働く例として、自動車が曲がる時の動きを考えてみましょう。

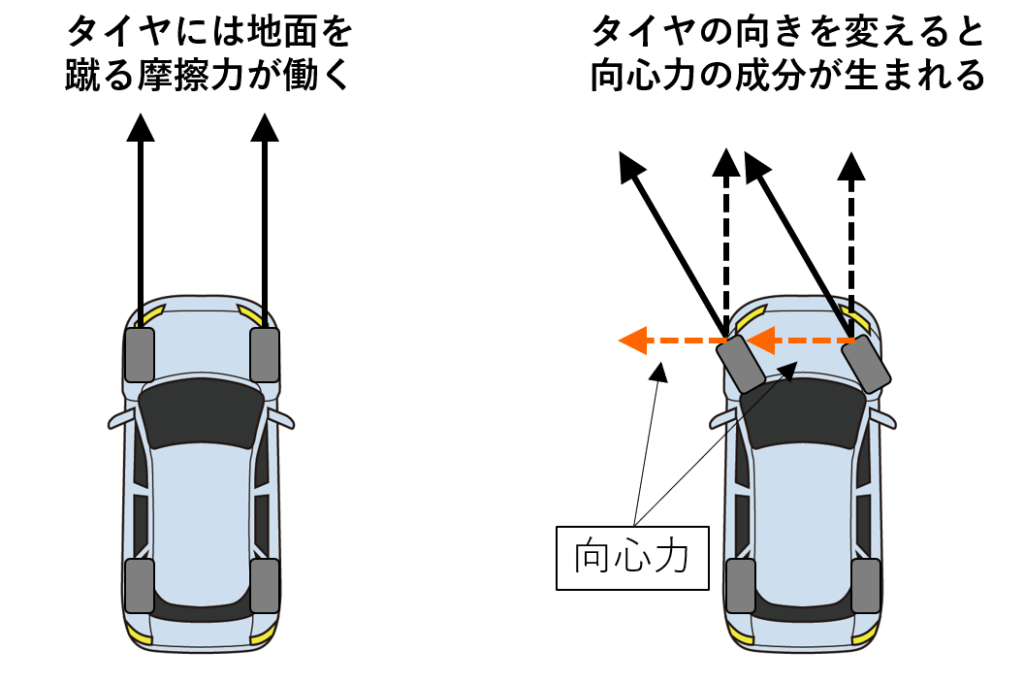

自動車が曲がるのは、ハンドルを切ることによって前輪のタイヤの向きが変わることによりますが、物理的に説明すると以下のようになります。

自動車ではタイヤの向きを変えることによって摩擦力が内側に向き、向心力が発生するんですね。

そして自動車の場合、ハンドルを切り続る、すなわちタイヤの角度を維持し続ければ、常に同じ向心力が進行方向直角に働き続けることになります。

このようにすることで、自動車はきれいな円運動で曲がっていくのです。

飛行機は傾くことで向心力が生まれる

飛行機の場合も同じで、常に進行方向に直角な向心力を生み出せばいいわけですがどのようにしているのでしょうか。

飛行機は車と違って地面を走っているわけではないですから、車のように摩擦力を使うことはできません。

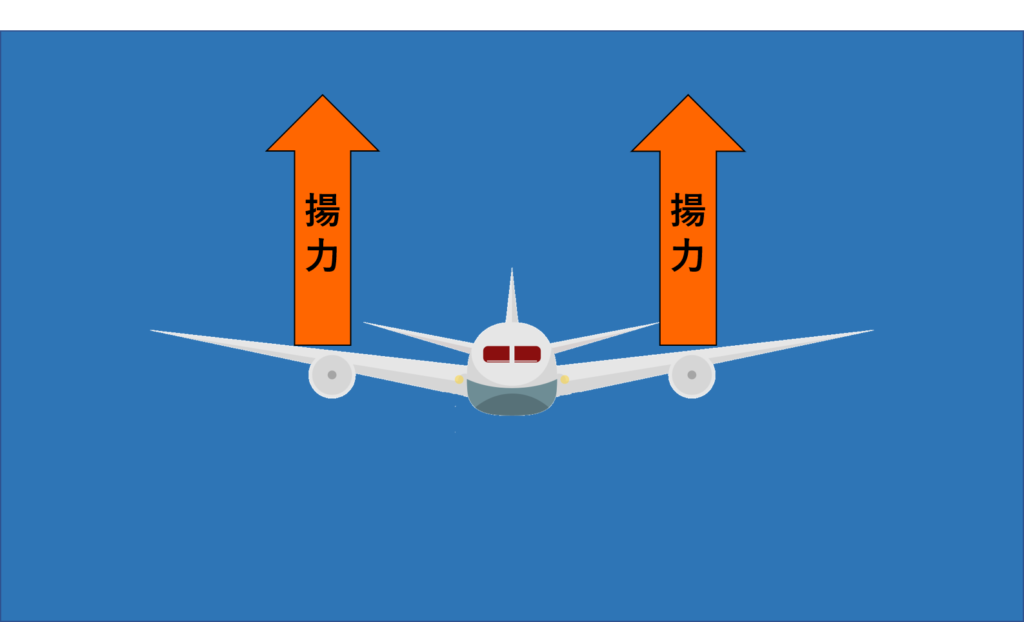

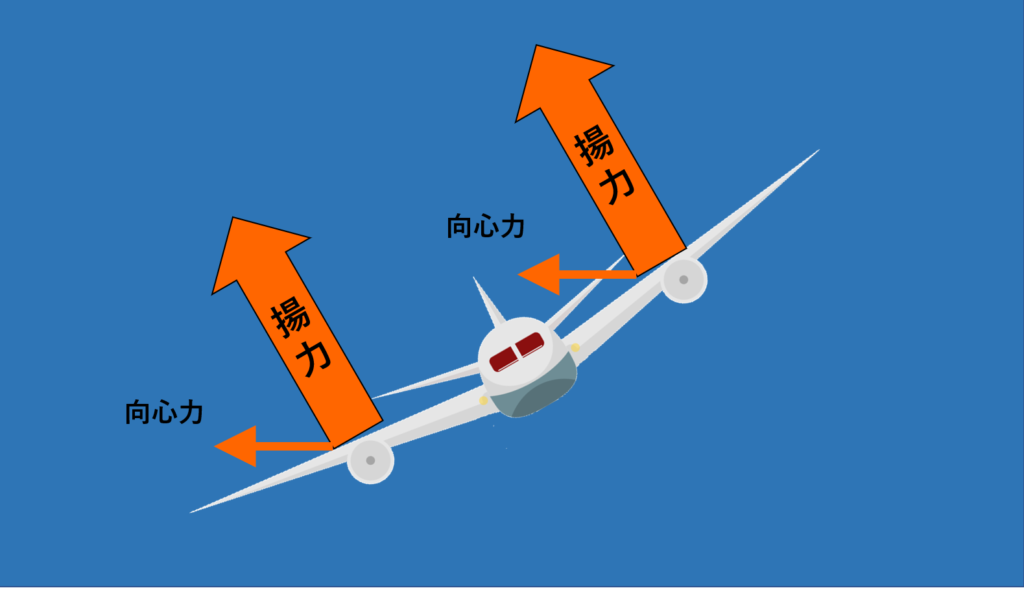

実は飛行機の場合、機体を浮かせるために発生させている揚力を使うことによって向心力を得ているのです。

飛行機は飛行中、常に翼と垂直な方向に揚力を発生させています。

この状態で機体を斜めに傾けることを考えます。

揚力を傾けると機体の機軸方向とは直角な方向に力が働きます。

すなわち、揚力の一部を向心力とするのです。

厳密に言うと少し微調整が必要なのですが、このように飛行機は傾けてさえいれば常に進行方向に直角な向心力生み出すことができるのです。

これが飛行機が曲がる=旋回する理由です。

飛行機をどのようにして傾けるのか?操縦の方法は?

ここまでで飛行機がどのようにして旋回するのかが理解できたと思いますが、最後にどうやって機体を傾けるのかについて解説しましょう。

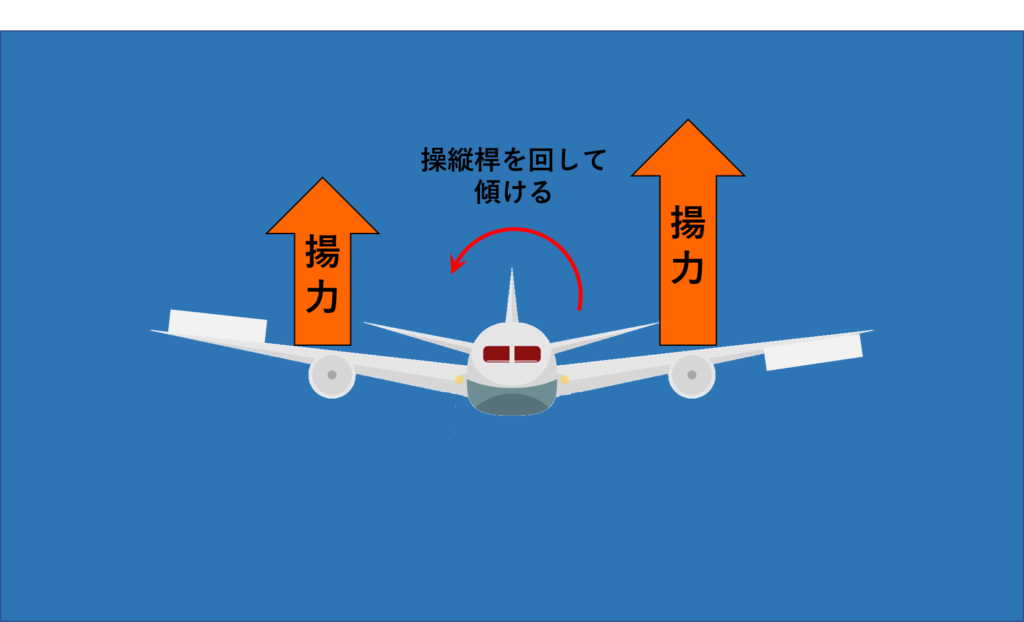

飛行機の翼の先端付近をよく見ると、長方形の形に切れ目が入っているのが分かります。

この部分は長方形の長辺を軸にして動かすことができるのですが、これは「エルロン」と呼ばれる装置になります。

このエルロンは、コックピットの操縦桿を横に回した時に、左右非対称な動きをするようにできています。

例えば、操縦桿を右に回すと、右のエルロンは上向きに動くのですが、左のエルロンは下向きに動きます。

実はこうすることによって、左右の翼に発生する揚力の大きさを変えることができるのです。

操縦桿を右に回した場合、下向きにエルロンが動いた左の翼の方が揚力が大きくなります。

これによって機体が右回りに回転する力が発生し、傾きがつくのです。

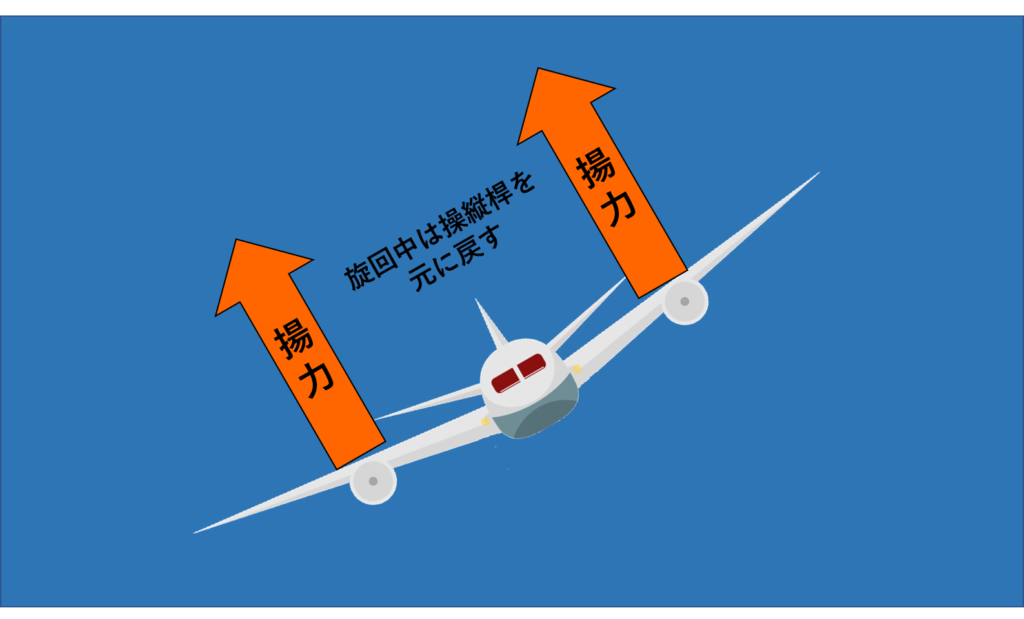

機体に所定の傾きがついたら操縦桿は元の中立の位置に戻します。

なぜならそうしないと、機体の傾きがどんどん大きくなっていってしまうからです。

自動車と違って、曲がる時に操縦桿を回しっぱなしにしないところがポイントですね。

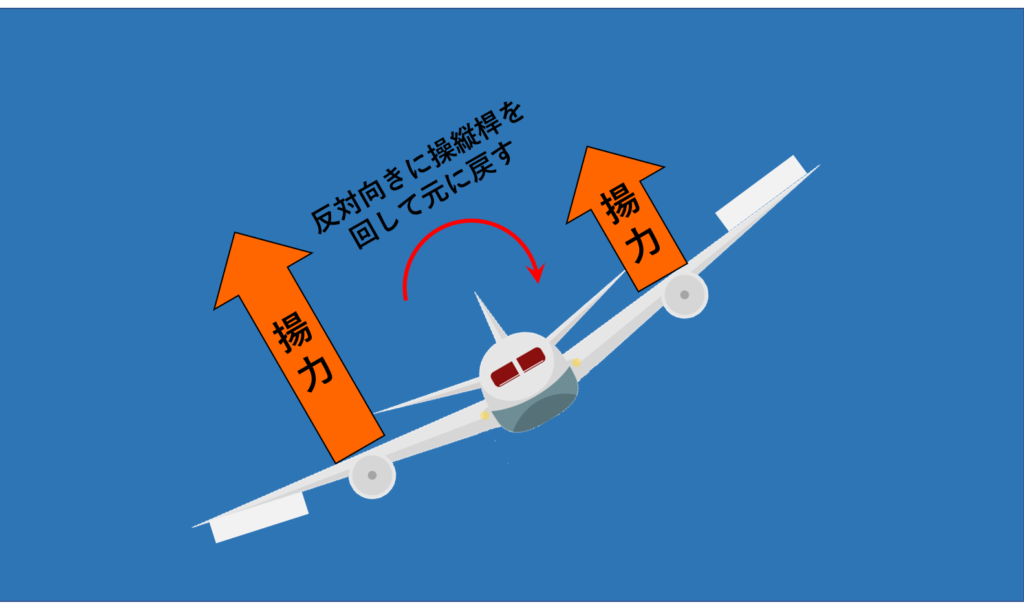

旋回が終わり、元の直線飛行に戻す場合は操縦桿を逆に回して反対向きに傾ける操作をします。

まとめ

以上が飛行機が旋回する理由と、具体的に行われる操作の説明になります。

細かい話をすると、旋回をするためにはエンジンの推力を大きくしたり、少しだけ機首の上げ下げの調整をしてあげたりする操作が必要なんですが、旋回の基本はここで述べたことがポイントになります。

以下はまとめになります。

・物体が曲がるのは円運動であり、飛行機の旋回も円運動である

・きれいな円運動は進行方向に常に直角の向きに働く向心力によって実現できる

・飛行機は機体を傾け、揚力を傾けることで向心力を生み出している

・飛行機はエルロンにより左右の翼に揚力差をつけることで傾けることができる

飛行機の旋回 飛行機の雑学本で知りましたが、後で気づいたことで疑問が残ったのは、昔の飛行機、ライト兄弟の双翼、セスナなどエルロンの無い時代はどうして旋回したのですか?

教えてください。

バカセさん

コメントありがとうございます!

ライト兄弟の時代は翼全体を左右違いにねじる機構により揚力差を発生させ、機体の傾きをコントロールしていたようです。

言うなれば翼全体をエルロンのように使っていたというわけで、今日と同様の原理は既に導入されていたと言えますね。

「たわみ翼」で調べると、より具体的な資料が見つかると思います。

エルロンのことは知りませんでした。翼が下がっている方のエルロンは上向き、翼が上がっている方のエルロンは下向きですがもしこれが逆に動いたらどうなりますか?変な質問で申し訳ありません。

ホットちゃんさん

コメントありがとうございます!

とてもいい着眼点ですね。実は実際にそうなってしまう設計上の不具合があってエルロンリバーサルと呼ばれます。

細かい説明を省いてしまいますが、これは翼の構造が柔らかすぎる(剛性が小さい)と翼がねじれてしまって、例えばエルロンを上向きにした効果が翼全体のねじれによって逆にエルロンを下向きにしたのと同じになってしまう状態です。

こうなると操縦者が意図した方向とは逆の動きをしてしまうので操縦が難しくなってしまいます。